Revenons tout d'abord, pour une meilleure compréhension, sur les origines de ce conflit historique...

L'homme du moyen âge occidental ne vit que pour et par la religion, toute sa vie sociale et privée tourne autour de son salut et de Dieu. Tout pour lui n'est que croyance y compris son existence, car il la conçoit comme une création. Il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'il mette en cause cette conception.

Mais nous sommes au début du XIe et l'An Mil est passé sans qu'aucune manifestation du tout puissant soit remarquée... Beaucoup ont le sentiment d'avoir "perdu" Dieu et désirent renouer les liens rompus par leurs fautes (religion vient du mot latin religare : relier). Pour retrouver son créateur, un retour à la pureté des origines parait nécessaire. Face aux fléaux de cette époque perçus comme châtiments divins (famines, épidémies et misères quotidiennes), le clergé catholique est rapidement rendu responsable car sa fonction est de "relier" Dieu à sa créature.

L'Église catholique s'éloigne de plus en plus des saintes écritures, pervertie par le goût du luxe, elle ne pense qu'à se faire payer ses impôts et de nombreux prêtres et abbés vivent perpétuellement dans le "pêché" (trafics de biens sacrés, de biens spirituels ou de charges ecclésiastiques, pêchés de la chair).

Un violent anticléricalisme se manifeste dans plusieurs endroits où des prêtres sont molestés et raillés, des crucifix brûlés, des églises saccagées...

Ainsi de nombreux hommes de foi redécouvrent des voies différentes de salut, contestent les idéaux de l'Église et refusent de vénérer le crucifix qu'ils considéraient comme un instrument de torture ("adorerais-tu la corde qui a pendu ton père ?" diront les cathares).

L'Église se sent menacée par ces nouvelles croyances, car ces dernières se réclament des Évangiles qu'ils traduisent en langue vulgaire, chose intolérable et interdite par le clergé catholique qui avait seul le pouvoir de traduire et interpréter la Bible. De plus, il n'était pas permis aux laïcs de posséder l'Ancien et le Nouveau Testament selon le concile de Toulouse de 1229.

De même, les cathares rejettent l'idée catholique d'un Dieu personnel unique, créateur du tout, de l'homme et de son libre arbitre. En effet Dieu n'a pas pu vouloir pour sa créature les souffrances, les famines, et toute la misère qui règne, cela ne peut-être que l'œuvre du mal...

De ce fait, la papauté est inquiète. Malgré les différentes tentatives de redressement, la situation échappe toujours à l'Église : les derniers efforts du légat pontifical Pierre de Castelnau sont restés sans effet et il est assassiné le 15 février 1208. Aussitôt, Raymond VI (Comte de Toulouse) est désigné comme responsable du crime par le pape Innocent III qui décide de frapper à travers une répression armée qui durera 45 ans : c'est la guerre "sainte" ou croisade contre les albigeois.

Une armée se monte ainsi, comptant 50 000 à 130 000 croisés se rassemblant à Lyon en juin 1209. En plus de ces milliers de chevaliers, des hommes venus des quatre coins de France se joignent à l'attroupement, leur but premier, étant d'abolir l'hérésie et défendre la foi.

Le 24 juin, la croisade se met en marche et traverse le territoire des catholiques : Valence, Montélimar, Beaucaire, Montpellier.

Arrivée à Béziers (Comté du neveu de Raymond VI), personne, malgré le siège, ne dépose les armes et tout le monde est massacré : "tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens" s'exclame Arnaud-Amaury (chef religieux de la croisade).

A Carcassonne, le siège se solde par une reddition et le comté reviens à Simon de Montfort, qui pendant neuf ans mettra le Languedoc à feu et à sang. A ce moment là, Montfort fait de cette croisade une affaire personnelle et même si l'aspect religieux est toujours présent, cette guerre devient surtout une conquête territoriale. Ayant conquis le comté de Toulouse et après sept ans de guerre, Montfort ne se doutait pas qu'une armée se lèverait dans tout le Languedoc ayant à sa tête, Raymond VI et son fils (Raymond VII).

Après de nombreuses défaites, Montfort est contraint d'assiéger à nouveau Toulouse qui était repassée aux mains de Raymond VI, profitant de l'absence de ce dernier. Lors des combats, Simon de Montfort meurt le crâne fracassé par un boulet, le 25 juin 1218. Lui succède son fils, Amaury de Montfort, mais le soulagement de la mort de son père est tel que tout le Languedoc se soulève. Malgré l'intervention du fils du roi de France, le prince Louis, les croisés sont chassés : Amaury de Montfort rentre en "France" (le Languedoc, à ce moment là, n'est pas considéré comme français), le 15 janvier 1224 et Raymond VII récupère ses terres.

Le catharisme réapparaît en plein jour. Ainsi la croisade a échoué : après 14 ans de guerre, de massacres, de bûchers, la situation politique et religieuse est la même qu'en 1209, au commencement de la croisade.

Devenu roi de France, Louis VIII s'intéresse beaucoup à "l'affaire albigeoise" : c'est le commencement de la croisade royale, soutenue par le pape Honorius III (successeur d'Innocent III).

Le 30 juin 1225, toute la chevalerie française se met en route : le roi part prendre possession de ses terres. En grande partie, le Languedoc se soumet sans se battre, mis-à-part quelques villes.

Le roi, malade, décide de rentrer en France mais meurt sur le chemin du retour (en Auvergne) le 8 novembre 1226. Alors, le sénéchal Humbert de Beaujeu prend la tête de la croisade comme le lui ordonna la régente, Blanche de Castille.

Pendant deux ans, les sièges, les assauts, les massacres reprennent. Par la suite, Blanche de Castille veut parvenir à une négociation : elle accepte de reconnaître Raymond VII comme légitime possesseur du comté de Toulouse s'il marie sa fille à son fils Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX (futur St Louis) et signe le traité de Meaux : soumission totale au roi de France et à l'Église, combattre l'hérésie cathare, restituer tous les biens de l'Église, démanteler les défenses de Toulouse et d'autres places, livrer la quasi totalité de ses châteaux, payer d'énormes dommages et intérêts. C'est la capitulation sans condition de tout le Languedoc et la fin de l'indépendance occitane.

Le Languedoc, consterné, connaît une dizaine d'années de paix. Malgré le traité et la tranquillité relative, il reste à l'Église (ordre des Dominicains) à asservir les âmes hérétiques.

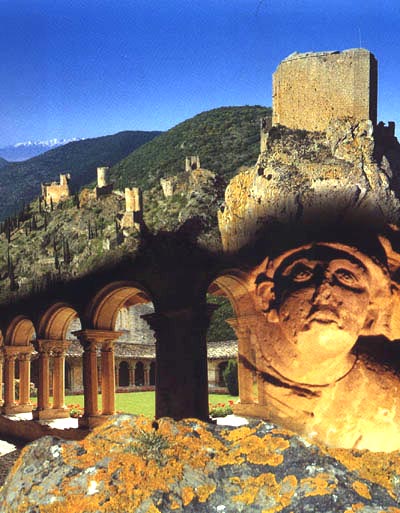

En 1229 est institutionnalisée l'Inquisition : les cathares sont recherchés, arrêtés, torturés, brûlés. Beaucoup se réfugient à Montségur ou ailleurs. Mais Raymond VII décide de laver l'affront de Meaux avec l'appui des rois de Castille, d'Aragon, de Navarre, d'Angleterre et divers vassaux.

En mai 1242, ils massacrent plusieurs inquisiteurs à Avignonet : Louis IX fond sur le Languedoc et Raymond VII s'agenouille une fois de plus devant le roi de France qui pardonne. L'Église, elle, ne pardonne pas et veut la fin du dernier bastion du catharisme : le château de Montségur. Ceci se solde par environ 200 martyrs brûlés.

La noblesse a déposé les armes et certains seigneurs occitans se réfugient à l'étranger, d'autres suivent leurs vainqueurs en Terre Sainte. Quand au catharisme, clandestin, il dépérit à vue d'œil. Ses derniers adeptes, traqués, vivent un temps dans les grottes et forêts Pyrénéennes ou s'exilent à l'étranger. D'autres se mêleront aux Vaudois et finiront par se fondre, quelques siècles plus tard dans le protestantisme.

Le dernier parfait de l'Histoire (Guillaume Bélibaste), meurt sur le bûcher de l'Inquisition en 1321 et nous laisse cette étrange prophétie : "Au bout de 700 ans reverdira le laurier"...